Generative KI und die Zukunft der Einstiegsrollen: Eine Herausforderung für Wirtschaft und Bildung

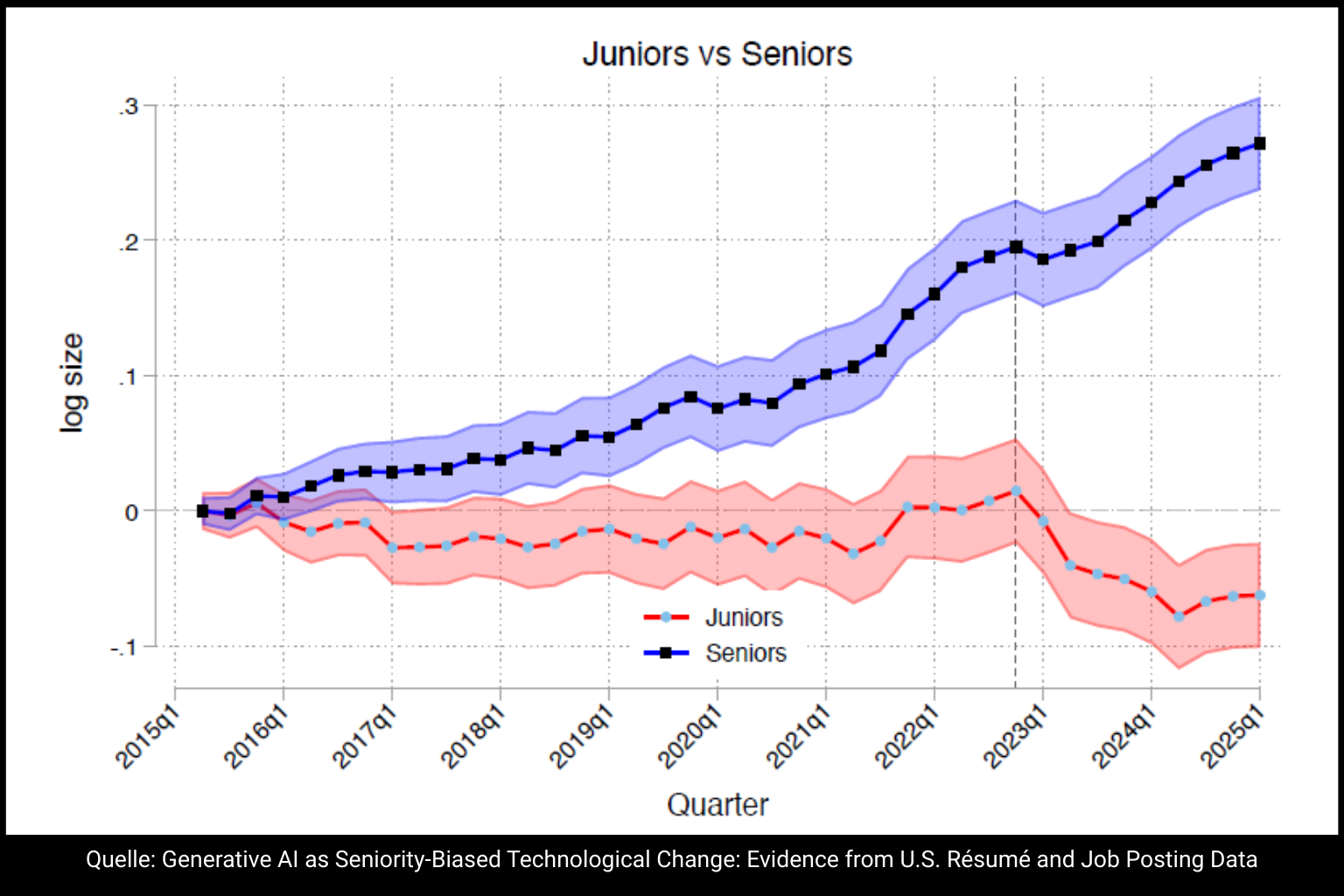

Neue Forschungsergebnisse zeigen: Juniorpositionen brechen weg, Seniorrollen bleiben stabil. Unternehmen und Hochschulen müssen Karrierestufen neu gestalten, um Talente nicht zu verlieren.

Es ist provokant, aber notwendig: Wir Unternehmen wie auch Hochschulen haben die ersten Karriereschritte akademischer Berufseinsteiger über Jahre falsch designt. Wir haben sie auf einfache, kognitiv-routinierte Tätigkeiten „geparkt“, die heute in atemberaubendem Tempo durch generative KI substituiert werden. Die neue Evidenz aus den USA zeigt dies schmerzhaft deutlich: Generative KI wirkt senioritätsverzerrend, sie drückt vor allem auf Juniorrollen, während die Nachfrage nach Seniorprofilen stabil bleibt oder sogar wächst. Genau das ist die Quittung für eine Entwicklung, in der wir Einstiegsjobs als Schonraum statt als Wertschöpfungsraum verstanden haben. Für Deutschland verschärft sich das Dilemma, weil unser duales Ausbildungssystem die Messlatte für unmittelbare Produktivität früh sehr hoch legt und damit die Schwächen klassisch-akademischer Einstiege noch sichtbarer macht.

Status quo: Wenn KI die Routinetätigkeiten übernimmt

In der gelebten Unternehmenspraxis sah das lange so aus: Junioren erledigten Kopier-, Dokumentations-, Recherche- und Standard-Analysearbeiten, während Seniorteams die „echten“ Probleme lösten, Kundenbeziehungen pflegten und Entscheidungen trafen. Seit Q1/2023, also unmittelbar nach dem Durchbruch generativer Modelle, kippt dieses Setup in Firmen, die KI aktiv einführen. Die Juniorbeschäftigung geht relativ zurück, während Seniorbeschäftigung weiter zulegt. Wichtig ist: Das geschieht primär über verlangsamte Neueinstellungen, nicht über Entlassungen. Parallel steigen Junior-Beförderungen in KI-adoptierenden Firmen leicht an, Unternehmen halten also vorhandene Talente und entwickeln sie schneller weiter, während sie die Einstiegsstufe ausdünnen. Das deckt sich mit weiteren Beobachtungen: Insgesamt sind Massenentlassungen wegen KI bislang kein Massenphänomen, aber die erste Sprosse der Karriereleiter wird schmaler.

Die Evidenz: Ergebnisse der Harvard-Studie

Die Studie „Generative AI as Seniority-Biased Technological Change“ von Hosseini & Lichtinger (Harvard, 2025) basiert auf einem sehr großen Datensatz: Lebensläufe und Stellenanzeigen von rund 62 Mio. Beschäftigten in 285.000 US-Unternehmen (2015–2025). Sie identifiziert KI-Einführung über spezifische „AI Integrator“-Stellenanzeigen und verfolgt Beschäftigungsdynamiken nach Seniorität innerhalb derselben Firmen. Die zentralen Ergebnisse: Juniorrollen gehen in KI-adoptierenden Firmen seit 2023 signifikant zurück, Seniorrollen wachsen weiter. Der Rückgang bei Junioren kommt vor allem durch weniger Hires, nicht durch Layoffs. Beförderungen von Junioren nehmen leicht zu. Besonders stark betroffen ist der Groß- und Einzelhandel, dort sinken Junior-Einstellungen um rund 40 Prozent pro Quartal. Es gibt ein U-förmiges Bildungsverlaufsmuster: Absolvent:innen aus mittleren Hochschultiers (Tier 2/3) sind am stärksten betroffen, während Tier 1 (Elite) und Tier 4/5 weniger stark bzw. kaum betroffen sind. Zusammengenommen sind das robuste Frühindikatoren dafür, dass generative KI vor allem einfache, standardisierbare Einstiegstätigkeiten verdrängt und die Wertschöpfung nach oben verdichtet.

Deutschland: Duales System und akademische Einstiegswege

Was heißt das für Deutschland? Erstens: Das duale System ist richtigerweise stark praxis- und anwendungsnah, verbindet betriebliche Arbeit mit Berufsschule und integriert Auszubildende früh in produktive Abläufe. Solche Lern-und-Arbeitsumgebungen sind weniger anfällig für die reine Substitution kognitiv-routinierter Tasks durch KI, weil sie von Anfang an echte Prozesse, Werkbanknähe, Kundenschnittstellen und Verantwortung einschließen. Zweitens: Akademische Berufseinsteiger starten häufig mit standardisierten Wissens- und Analyseaufgaben, genau dort greift generative KI zuerst. Daher werden in Deutschland voraussichtlich eher die klassischen Uni-Einstiegsjobs unter Druck geraten, während Ausbildungswege relativ stabil bleiben. Drittens: Wenn Einstiegsjobs wegbrechen, wird der Kompetenzaufbau verschoben, ohne Gegenmaßnahmen verlieren Unternehmen die „Lernbühnen“, auf denen Nachwuchs bislang das Geschäft von Grund auf lernte. Das ist nicht nur ein Recruiting-, sondern ein Organisations- und Qualifikationsproblem.

Ursache und Chance: Rollen, Anreize, Verantwortung

Die eigentliche Ursache liegt weniger in der Technologie als in unseren Designs von Rollen, Laufbahnen und Anreizen. Wir haben Juniortätigkeiten jahrzehntelang als Puffer genutzt: risikolos delegierbar, günstig, gut planbar. KI räumt diese Puffer weg und zwingt uns, Produktivität vom ersten Tag zu ermöglichen. Firmen, die Junioren früh mit „echten“ Aufgaben betraut haben, sehen heute einen Vorteil. Diese Talente können KI nutzen, um schneller Wirkung zu entfalten und werden überproportional befördert. Umgekehrt stehen Organisationen, die Juniors systematisch von Wertschöpfung ferngehalten haben, nun vor einer Leerstelle in der Pipeline. Darin liegt auch eine Chance: Wenn die erste Sprosse wegbricht, müssen wir die Leiter neu bauen, näher an der Praxis, näher an Verantwortung, näher an kunden- und prozessnahen Ergebnissen.

Was jetzt zu tun ist

Was ist jetzt zu tun, konkret und wirksam? Erstens sollten Unternehmen Einstiegsrollen von „Arbeitsträgern für Routine“ zu „Impact-Rollen mit KI-Leverage“ umgestalten. Das heißt: Onboarding über reale Geschäftsprobleme, nicht über Sandbox-Aufgaben; klare Mini-Mandate mit messbarem Ergebnis in 90 Tagen; verpflichtender KI-Werkzeugeinsatz, flankiert durch Review-Mechaniken durch Seniors. Zweitens braucht es apprenticeship-artige Modelle für Akademiker:innen: strukturierte Rotationen über Domänen, Shadowing an Kundenschnittstellen, gemeinsames Pair-Working mit Seniors und explizite Übergabepunkte von Verantwortung. Drittens gilt es, Beförderungswege zu beschleunigen: Wenn die Studie zeigt, dass Beförderungen trotz schwächerer Neueinstellungen steigen, sollte HR dies bewusst als Designprinzip nutzen, mit klaren Kompetenzrastern, Skills-basierten Assessments und Fast-Track-Pfaden für früh sichtbaren Beitrag. Viertens: Brücken zwischen Studium und Praxis verbreitern, duale Studiengänge und kooperative Projekte ausbauen, Curricula so zuschneiden, dass Methoden- und Anwendungsfähigkeit vom ersten Semester an dominieren. Fünftens: messbare Ergebnisorientierung verankern, Onboarding-OKRs, produktnahe Praktika-KPIs und „Time-to-First-Value“ als zentrale Kennzahl in HR-Dashboards. Sechstens: Weiterbildung als System, verpflichtende KI-Grundlagen und domänenspezifische Anwendungspfade, Micro-Credentials, die tatsächlich mit Rollen und Gehaltsbändern verknüpft sind. Schließlich siebtens: Governance, die nicht bremst, sondern befähigt, mit klaren Standards und Verantwortlichkeiten, damit Dezentralisierung nicht in Chaos kippt und Juniors rechtssicher mit KI arbeiten können.

Bildungssystem: Anwendung ab dem ersten Tag

Für das Bildungssystem folgt daraus: Nicht mehr „Wissen zuerst, Anwendung später“, sondern Anwendung von Beginn an, methodisch sauber und mit echter Ergebnisverantwortung. Hochschulen sollten systematisch Praxis- und Projektmodule verankern, in denen KI als Werkzeugkasten selbstverständlich ist: Datenorientierte Recherche, Prototyping, Experimente, Evaluation, Reflexion, stets mit realen Partnern, realen Datenräumen und realistischen Randbedingungen. So entsteht ein Profil, das sich weniger über Wissensinventar und stärker über Problemlösefähigkeit unter Einsatz moderner Methoden definiert. Für Berufsschulen und duale Partner heißt das, die gute Praxis weiter aufzuwerten: mehr rotationsbasierte Einsätze, stärkere Verzahnung von Betrieb und Schule, modernisierte Prüfungsformate, die Prozess- und Kundenorientierung abprüfen, kurz: Lernräume, die Ergebnisqualität, Sicherheit und Effizienz in realen Abläufen verbinden.

Realitätscheck: Ströme statt Entlassungswellen

Ein kurzer Realitätscheck zur Debatte „KI vernichtet Jobs“: Die aktuell besten Daten legen nahe, dass es bisher weniger um Entlassungswellen geht als um veränderte Einstellungsflüsse, die vor allem Juniorebene betreffen. Das ist eine wichtige Unterscheidung: Unternehmen können aktiv gegensteuern, indem sie Einstiegsrollen umdefinieren, statt schlicht weniger Nachwuchs einzustellen. Der Hebel liegt in unserer Hand und beginnt mit mutigem Redesign der ersten Karriereschritte.

Fazit: Von der Wissensvermittlung zur Wertschöpfung

Generative KI demaskiert vor allem organisatorische und didaktische Versäumnisse, nicht mangelnde Intelligenz der Absolvent:innen. Wer Nachwuchs klein hält, bekommt nun keine „kleinen“ Aufgaben mehr, um ihn zu beschäftigen. Wer hingegen vom ersten Tag Wertschöpfung, Verantwortung und methodische Praxis verlangt und ermöglicht, profitiert doppelt: Juniors werden schneller produktiv, und Seniors können dank klarer Review- und Coaching-Strukturen mehr Wirkung entfalten. Für Deutschland ist das eine Chance, die Stärken des dualen Systems, frühe Praxis und echte Prozessverantwortung, auf akademische Einstiegswege zu übertragen. Die Karriereleiter der Zukunft beginnt nicht mit stupiden Tasks, sondern mit kleinen, aber echten Mandaten, die mit KI skaliert werden. Genau dort entsteht der Unterschied zwischen einem Bildungssystem, das Wissen abprüft, und einem, das Wertschöpfung hervorbringt.

Weitere interessante Artikel:

- Advisory | Impulse Talks | Trainings

- Interview zur MIT-Studie The GenAI Divide: Backoffice, GenAI und Data Strategy – warum Unternehmen zögern und wie es besser geht

- Warum Verantwortung alleine nichts bewirkt – Befähigung als Schlüssel für eine dateninspirierte Zukunft

- Radikal umdenken: Warum Unternehmen eine dateninspirierte Revolution brauchen

- So verändert der smarte Einsatz von KI den Umgang mit Wissen im Unternehmen

Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, Data Literacy, genAI, Data & AI Strategy, Duales System, Aus- und Weiterbildung AI

- Geändert am .

- Aufrufe: 1367